ビットコインに投資してみようか迷っていませんか。

ただ投資に踏み切れないのは、以下のような不安があるのではないでしょうか。

・実態のないデジタルデータになぜ価値がつくのか

・今は価値があっても、将来ゼロになってしまうのではないか

大切な資産が消えてしまわないか、不安になるのは当然です。

しかし、それら「ビットコインの価値」への不安は、ハードマネーと呼ばれる性質で説明できます。

実はビットコインは、金(ゴールド)と比較しても、優位な性質を備えているのです

本記事ではハードマネーの解説から始め、金(ゴールド)との比較、指摘されている問題点を取り上げていきます。

そしてなぜ「デジタルゴールド」と呼ばれるのかに繋げていきます。

投資判断の材料として、ぜひ最後までお読みください!

「ハードマネー」としてのビットコイン

ビットコインの価値は、どのようにして生まれるのでしょうか。

「発行上限が2,100万枚だから」と説明されている記事をよく見かけます。

確かに希少性は大切ですが、それだけで価値は生まれません。

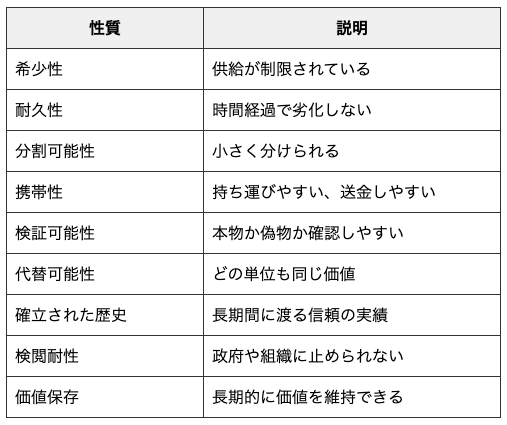

貨幣の価値を決めるのは「ハードマネー」を形成する9つの性質です。

この章では、以下の内容を通して解説していきます。

・ハードマネーとは何か

・金(ゴールド)がハードマネーである理由

・ハードマネー9つの性質 | 金(ゴールド)とビットコインの比較

数千年間に渡り価値を保ってきた金(ゴールド)の実例を見ながら進んでいきましょう。

ハードマネーとは何か

ハードマネーとは、供給量を恣意的に増やせず、長期的に価値を保存できる通貨のことです。

歴史的に、人類はハードマネーを価値保存の手段として選んできました。

具体的には、以下の9つの性質で評価されます。

これまでは金や銀など、自然界に存在する希少な資源がハードマネーに該当してきました。

対義語は「イージーマネー」で、政府や中央銀行の判断で簡単に供給量を増やせる通貨のことです。

具体的には、円やドルなどの法定通貨がイージーマネーに該当します。

金(ゴールド)がハードマネーである理由

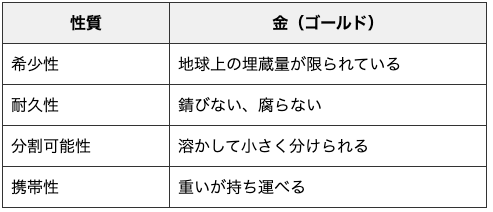

金(ゴールド)は数千年にわたって価値を保ち続けてきた唯一の資産です。

古代エジプトでも、現代でも、金(ゴールド)は高い価値を持ち続けています。

理由は金(ゴールド)が持つ4つの特別な性質です。

それらが組み合わさることで、金(ゴールド)は優れた価値の保存手段になり得たのです。

だからこそ人類は、時代や地域を超えて金(ゴールド)を選び続けてきました。

国が滅びても、通貨が変わっても、金(ゴールド)の価値は残り続けたのです。

ハードマネー9つの性質 | 金(ゴールド)とビットコインの比較

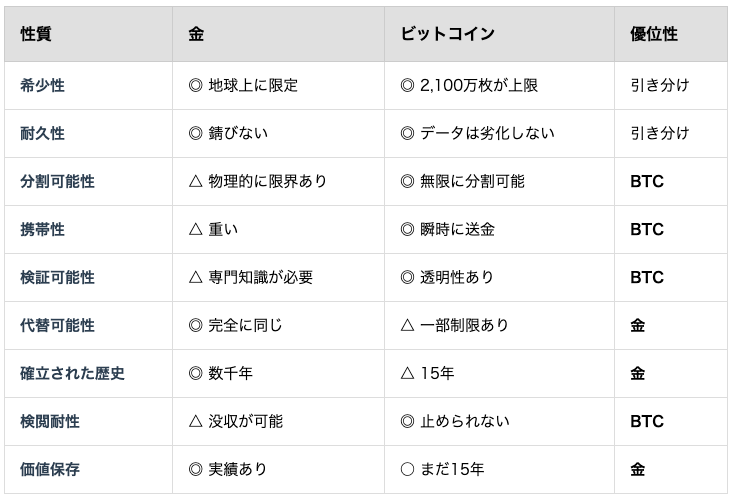

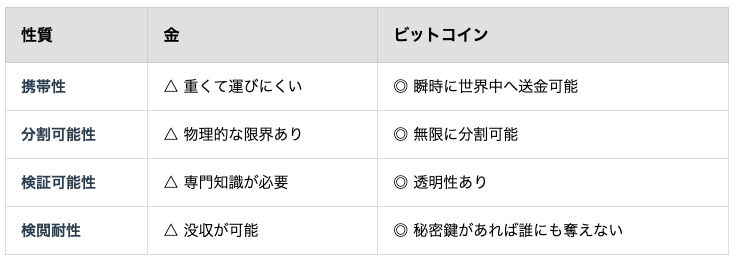

ハードマネーの9つの性質で金(ゴールド)とビットコインを比較してみましょう。

ビットコインは4つの性質において金(ゴールド)を上回っています。

特にデジタルの強みである「分割可能性」「携帯性」「検証可能性」「検閲耐性」で優れていることが分かります。

そのためビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれているのです。

長期的な価値を支えるビットコインの3つの性質

ビットコインが長期的に価値を保てるのは、以下の3つの性質があるからです。

・希少性|供給量が制限されている

・耐久性|長期保存でもデータは劣化しない

・検閲耐性|誰も止められない・没収が困難

それぞれ詳しく解説していきます。

希少性|供給量が制限されている

ビットコインの供給量は増やせない仕組みになっています。

発行上限は2,100万枚と最初から決められており、これ以上増やすことはできません。

加えて「半減期」という仕組みによって、約4年ごとに新規発行量が半分になります。

最終的には新規発行がゼロになり、2,100万枚で打ち止めです。

なぜ供給量を増やせないのでしょうか。

それはビットコインは非中央集権であり、中央管理者がいないシステムだからです。

ブロックチェーンとプルーフ・オブ・ワークという技術によって、特定の誰かが勝手にルールを変更できない仕組みになっています。

法定通貨は中央銀行の判断で供給を増やせますが、ビットコインにはそれができないのです。

耐久性|長期保存でもデータは劣化しない

ビットコインはデジタルデータなので物理的な損耗がなく、時間が経っても劣化しません。金(ゴールド)が錆びない性質と似ています。

紙幣は破れたり、燃えたりしてしまいます。

一方でビットコインのデータは、ネットワークが存続しノードが履歴を保持する限り残り続けます。

仮にあなたのパソコンが壊れても心配ありません。

秘密鍵を持っていれば、別の端末に保存されている取引履歴から資産を復元できます。

取引記録はブロックチェーンに刻まれているため、資産が消えることはないのです。

このように、ビットコインは物理的な制約を受けずに、価値を保存し続けることができます。

検閲耐性|誰も止められない・没収が困難

ビットコインは誰にも止められず、没収もできません。

理由はP2Pネットワーク(個人間ネットワーク)で動いているからです。

世界中に分散した数万台のコンピュータがビットコインを支えています。

つまり一部を止めてもシステム全体は動き続けるのです。

また中央管理者がいないため、政府も企業もビットコインのシステムを止められません。

ゴールドは物理的に存在するため、過去に政府が強制的に没収したことがありました。

一方でビットコインは、秘密鍵を持つ人だけがコントロールできます。

秘密鍵を誰にも教えなければ、誰もあなたのビットコインを奪えないのです。

なぜ実態のないデジタルデータに価値がつくのか

ここまでの説明をみても、「ただのデータに大切なお金を投資するのは心配」と考える方もいるでしょう。

結論として、実態があること自体が価値を生み出す源泉にはなりません。

これから以下の観点で解説していきます。

・価値は実態の有無ではなく性質で決まる

・デジタルデータであることは弱みではなく強みである

早速見ていきましょう。

価値は実態の有無ではなく性質で決まる

実物がなくても、前章で説明した9つの性質を満たしていれば価値は生まれます。

ビットコインの価値を決めるのは「実物の有無」ではなく「通貨としての性質」だからです。

実際に、すでに私たちは日常生活で「実態のないお金」を使っています。

銀行預金は通帳の数字であり、株式や国債も今やデジタルデータです。

例えば、紙幣は本質的には紙切れですが、政府や中央銀行への信用があるから価値を持っています。

また金(ゴールド)も装飾品や工業用途は一部で、ほとんどは金庫に保管されたまま誰にも使われていません。

実需が少ないのに高価なのは、希少性や耐久性といった性質を持ち、数千年間にわたって信頼されてきたからです。

ビットコインも同じです。実態がなくても、価値は生み出されるのです。

デジタルデータであることは弱みではなく強みである

デジタルデータの性質は、通貨として実態を持つ以上の強みをもたらします。

なぜなら物理的な制約から解放されるからです。

第1章の比較表を思い出してください。

ビットコインは9つの性質のうち、4つで金(ゴールド)を上回っていました。

デジタルデータだからこそ、金(ゴールド)を超えるハードマネーとしての可能性を秘めています。

ビットコインはまだ過渡期|ハードマネーへの道のり

2025年10月5日に、ビットコインは史上最高値となる12万5689ドルを更新しました。

しかしその5日後の2025年10月10日、トランプ大統領の対中関税引き上げ発表がありました。

これを受けてビットコインは約10%下落してしまったのです。

ハードマネーの性質を持っているはずなのに、なぜ政治的な発言の影響を受けるのでしょうか。

実は、ビットコインはまだハードマネーとしての過渡期にあるからです。

この章では、以下の観点から金(ゴールド)の歴史を振り返ります。

・紆余曲折を経てハードマネーになったゴールド

・ビットコインはまだリスク資産扱い

それでは見ていきましょう。

紆余曲折を経てハードマネーになった金(ゴールド)

金(ゴールド)は今でこそ「安全資産」の代名詞となっています。

この信頼は一朝一夕には生まれません。

金(ゴールド)は数千年という時間をかけて、ハードマネーとしての信頼を築いてきたからです。

金(ゴールド)の歴史を振り返ると、決して順風満帆ではありませんでした。

近代では 1933年にアメリカ政府は金(ゴールド)の私有を禁止し、国民から強制的に買い上げています。

また 1971年にはニクソンショックで、金本位制が崩壊しました。

金本位制とは、通貨の価値を一定量の金(ゴールド)に裏づけて発行する仕組みのことです。

20世紀を通じて、金(ゴールド)は各国政府による規制や価格変動にさらされ続けてきました。

政府の介入を受けても、価格が変動しても、人類はゴールドを価値保存手段として選び続けたのです。

ビットコインはまだリスク資産扱い

今回の大幅な下落が示すのは、ビットコインがリスク資産として市場で扱われている現実です。

ハードマネーであれば安全資産であるため、政治的な発言の影響は大きくありません。

しかし実際には、株式市場と同じように反応しています。

なぜ市場はビットコインをリスク資産と見なすのでしょうか。

理由は、ビットコインはまだ市場において、信頼を築いている途中だからです。

ハードマネーの性質があるとはいえ、ビットコインの歴史はまだ15年しかありません。

安全資産として広く認められるには、金(ゴールド)と同じように時間が必要です。

当面はリスク資産として扱われる状況が続くでしょう。

しかし規制や価格変動を乗り越えて信頼を積み上げていけば、将来的に金(ゴールド)と同じ道を辿る可能性があります。

なぜビットコインの代わりが出てこないのか

ビットコイン以外に、技術的に優れた仮想通貨は数多く存在します。

処理速度が速いものや、手数料が安いもの、送金に特化した機能を持つものなどさまざまです。

しかし、これまでビットコインの代わりになる仮想通貨は出てきていません。

なぜなら技術は真似できても、時間をかけて積み上げた信頼や規模は真似できないからです。

この章では、以下の2つの観点から解説します。

・15年間で積み上げ当てきた実績があるから

・ネットワーク効果が機能しているから

15年間で積み上げてきた実績があるから

ビットコインが代替されない理由の1つは、15年間で積み上げた実績があるからです。

「リンディ効果」という考え方があります。

長く存続しているものほど、今後も長く存続する可能性が高いというものです。

ビットコインは2009年の誕生以来、あらゆる攻撃を受け続けてきました。

ハッキングや各国政府による規制、著名投資家からの批判、ビットコインキャッシュなどへの分裂騒動です。

それでも生き残り続けています。

つまり新しい仮想通貨は技術を真似できても、15年間の実績と信頼は真似できないのです。

ネットワーク効果が機能しているから

ネットワーク効果とは「利用者が増えるほど、そのサービスや通貨の価値が高まる現象」です。

長年に渡り信頼を築いてきたビットコインには、既に巨大なエコシステムが形成されています。

世界中に取引所やウォレット、決済システムなどが整備されました。

開発者コミュニティも活発です。

ビットコインは仮想通貨の先行者として「デジタルゴールド」のポジションを確立しています。

後発の仮想通貨が追いつくのは難しい状況です。

さらに機関投資家や大企業による保有、一部の国での法定通貨採用など、これまでにない規模での受け入れが進んでいます。

巨額の資金が流入し、もはや後戻りできない段階に入っているのです。

ネットワーク効果によって、ビットコインの優位性はさらに強固になり続けています。

ビットコインは「何も生み出さない」の指摘にどう答えるか

著名な投資家でウォーレン・バフェットという人物がいます。

彼はビットコインを「何も生み出さない」と指摘しました。

配当も利息も生まず、企業のような生産活動もしないため、投資に値しないという主張です。

しかし、株式投資家と価値の保存手段を求める人では、評価の基準が異なるのではないでしょうか。

以下の3つの観点から公平に検討してみましょう。

・株式と通貨では評価軸が異なる

・インカムゲインがなくても価値はある

・目的に応じて投資先を選ぶ

株式と通貨では評価軸が異なる

株式投資家として、バフェットは当然ながら株式の基準でビットコインを評価しています。

株式は企業の収益性や成長性で評価されます。

配当や利益成長が投資判断の基準です。

一方、通貨やハードマネーは価値の保存機能で評価されます。

長期的に価値を維持できるかどうかが重要なのです。

つまり、比較する対象が根本的に異なります。

ビットコインを株式の基準で評価するのは適切ではありません。

まず「株式」「通貨」それぞれの評価軸で正しく検討する必要があります。

インカムゲインがなくても価値はある

ビットコインは配当や利息、キャッシュフローといったインカムゲインを生まないという指摘があります。

確かにビットコインを保有しているだけでは何も増えません。

しかし金(ゴールド)も同じです。

金(ゴールド)を保有していても配当も利息も生まれませんが、数千年にわたって価値が認められてきました。

なぜでしょうか。金(ゴールド)は「価値の保存」という機能を提供しているからです。

ビットコインも同様に、希少性や検閲耐性、携帯性といった性質によって価値保存機能を提供しています。

目的に応じて投資先を選ぶ

インカムゲインを求めるなら、株式や債券が適しています。

価値の保存を求めるなら、ビットコインや金(ゴールド)が向いているでしょう。

どちらが優れているかではなく、目的によって投資先が変わります。

バフェットの指摘は、株式投資家の視点としては正しいものです。

しかし価値保存を求める人にとっては、インカムゲインの有無は重要ではありません。

万能な資産は存在しないのです。

インカムゲインが必要なのか、価値の保存が目的なのか。

目的が明確になれば、どの投資先を選ぶべきか自然と見えてくるでしょう。

ハードマネーとしての性質を脅かすリスク

ビットコインは堅牢な仕組みを持っていますが、リスクがゼロではありません。

ハードマネーとしての性質が、以下の問題により脅かされる可能性があるのです。

・ダーティコイン問題 | 代替可能性の限界

・量子コンピュータによる暗号解読リスク

ダーティコイン問題 | 代替可能性の限界

ダーティコインとは、不正取引やハッキングなど犯罪行為に関与した履歴を持つビットコインのことです。

ブロックチェーンは透明性が強みですが、裏目に出るケースがあります。

犯罪に使われた事実が取引履歴として残るため、取引所がそのビットコインの受け取りを拒否する可能性があるのです。

金(ゴールド)も犯罪に使われることがありますが、鋳造し直せば履歴を消せてしまいます。

一方でビットコインの場合は、取引履歴を消すことができません。

犯罪に関与した記録は永遠に残り続けます。

「汚れたビットコイン」と「きれいなビットコイン」が区別されるのです。

結果として、ハードマネーの重要な性質である「代替可能性」が損なわれる可能性があります。

現時点では、市場全体を揺るがすような大きな問題にはなっていません。

しかし、この問題が将来的にどの程度深刻化するかは、まだ不透明な状況です。

量子コンピュータの登場 | 暗号解読リスク

量子コンピュータは、従来のコンピュータでは困難な計算を、比較にならないほど高速に行う装置です。

将来的に量子コンピュータが発達すれば、あらゆる暗号システムが影響を受け、ビットコインの暗号を破ることもあり得るでしょう。

銀行システムやクレジットカード、各種アカウントサービスなどデジタル社会全体にも影響が及ぶことが考えられます。

そのため既に各種サービスで、新しい量子耐性暗号へのアップデートが進み始めています。

ただし、ビットコインは非中央集権のため、迅速なアップデートは困難です。

全ノードの合意が必要となるため、アップデートするにも時間がかかるでしょう。

結論|ビットコインの価値が消える可能性は極めて低い

ビットコインの価値が消える可能性は極めて低いと言えるでしょう。

ビットコインは、デジタル社会に適したハードマネーの性質を備えているからです。

加えて、15年間の実績とネットワーク効果が、信頼性を裏付けています。

今後ビットコインの価格がどうなるかは誰にもわかりません。

しかし「なぜ価値がつくのか」の本質は理解することができます。

投資対象の本質を理解することは、ビットコインに限らず大切です。

この記事がビットコイン投資をする上で、投資判断の助けになれば幸いです!